- 営業時間

- 火曜 11時~20時(最終受付19時)

- 水~土曜 11時~18時(最終受付17時)

- 定休日

- 日・月(祝祭日営業)

スマホの方は↑を押すと電話がかかります。

ご予約の際は、

■お名前

■ご予約希望日(第三希望くらいまで)

■ご連絡がつく電話番号

■気になるお身体の状態・症状

をお伺いします。

池袋のスポーツ整体院O.C.Labo

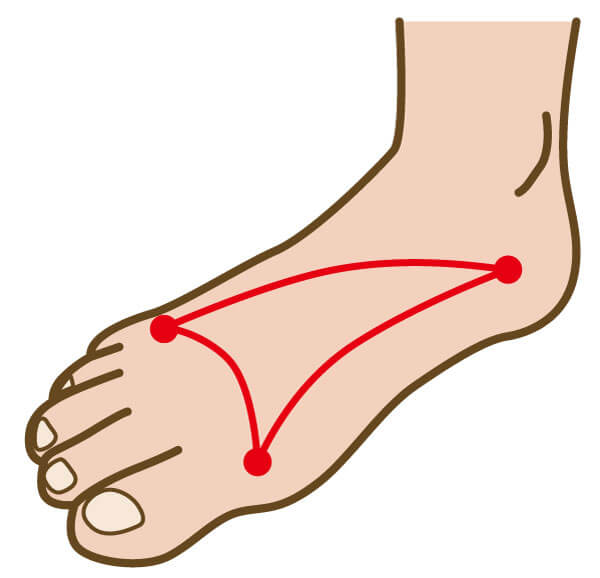

足底筋膜炎は、足の裏の筋肉の膜「足底筋膜」が硬くなり、骨との付着部が引っ張られて炎症を起こすことで痛みが出ている状態のことです。

そのため、足底筋膜炎でも人によって踵や親指の付け根、土踏まずなど様々な部分に痛みが出ます。

シンプルに言えば足裏筋膜が硬くなり負担がかかることが原因なので、テーピングや靴にインソールを入れるなど足底自体を補強したり、足底をストレッチや揉んだりして動きやすくすれば負担がかかりにくくなり痛みは軽減します。

しかし、もしあなたが足底のケアをしていても症状が出てしまうのなら原因は他の部分にあります。

そもそもなぜ足裏筋膜が硬くなるのか?から考えなくては根本解決になりません。

日常生活動作において足底は常に地面に接して身体を支えているため、同じ足底筋膜炎でも人により様々な原因で負担がかかっています。

まずはあなたの足底筋膜炎の原因を見つけることで、根本から改善していきましょう。

当院では足底筋膜炎の原因を大きく3種類に分けて考えています。

①足の土踏まずの動きの悪さによる「足底のアーチの問題」

②身体の歪みや使い方による「重心の問題」

③脳のストレスや緊張による「頭の歪みの問題」

この縦横のアーチは、地面に足が着いた時に衝撃を吸収するクッションのような役割をしていますが、その時に一緒に働くのが足底筋膜です。

そのため、もし3つのアーチのどれか一つでも上手く働かなければ、その分の負担が足底筋膜にかかり足底筋膜炎になってしまいます。

足の裏を揉んだり、靴にインソールを入れるだけで足底筋膜炎が改善して再発もしなくなる方は、この足底のアーチの動きが悪いだけのシンプルな足底筋膜炎です。

しかし、それだけでは再発してしまう方は以下の2種類が考えられます。

足底筋膜炎が何度も再発するだけでなく、外反母趾や内反小趾、O脚やX脚を併発している方は身体の歪みや使い方による重心位置の問題が原因と考えられます。

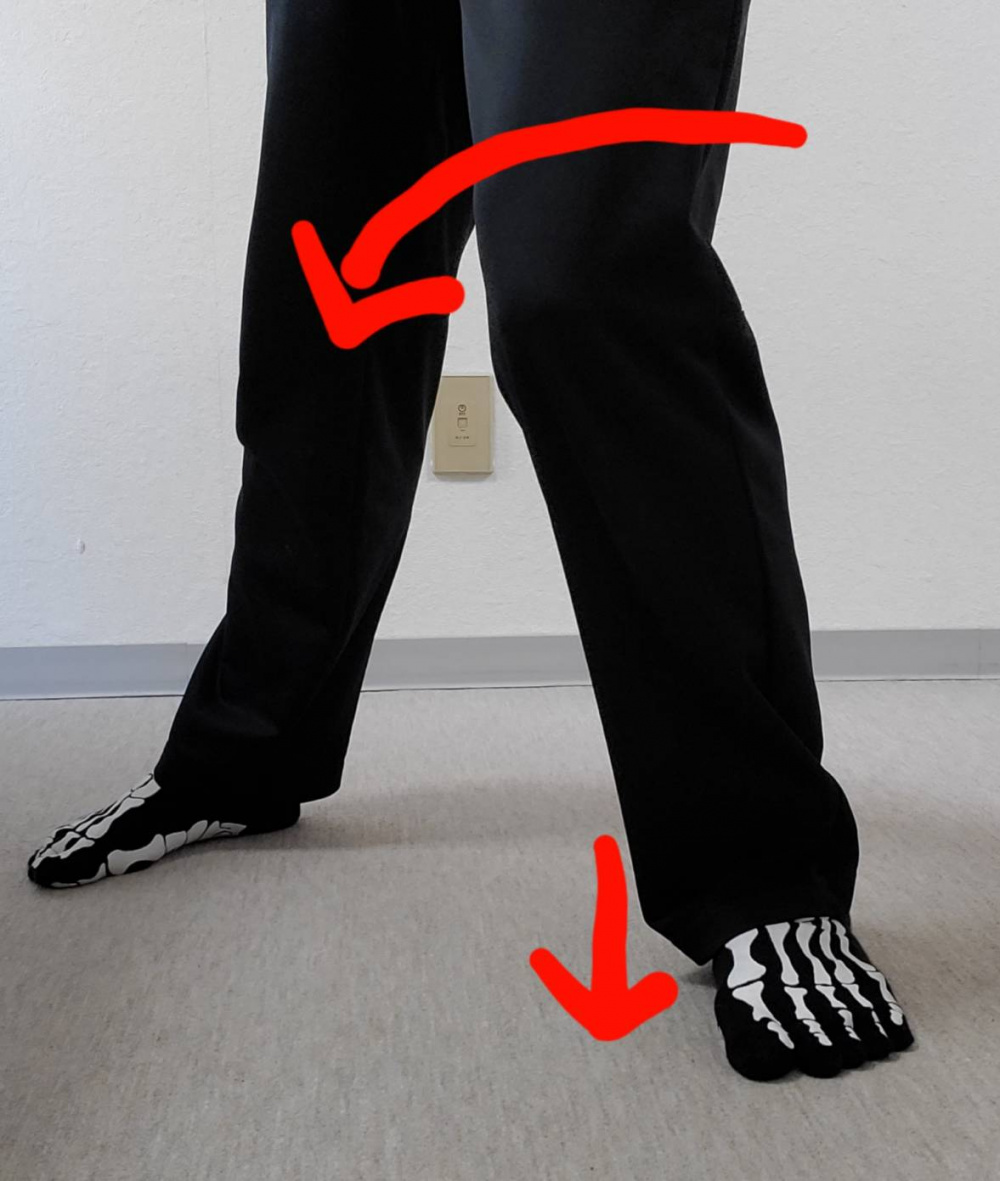

試しに、地面に足底を着けた状態で膝を内側に入れるようにしてみてください。

足のアーチが落ちるのが実感できると思います。

逆に外側にすればアーチが浮きすぎて小指重心になってしまいます。

このように、重心の位置によって地面に接するアーチは影響を受け、正しくない重心の位置になるとアーチも正しい働きができなくなってしまいます。

重心の位置は、背中を丸めたり身体を捻るだけでも変わります。

つまり、身体の歪みや間違った使い方によってアーチは正しく働けなくなり、その負担が足底筋膜にかかれば足底筋膜炎になるのです。

足底筋膜炎が何度も再発するだけでなく、頭痛や眼精疲労、顎関節症でもお悩みの方は脳のストレスや緊張による頭蓋骨の歪みが原因と考えられます。

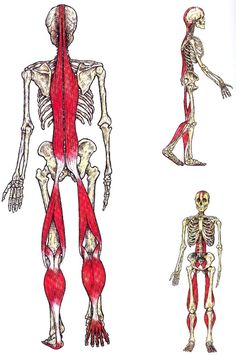

足底筋膜はアキレス腱を介してふくらはぎの筋肉に連動していますが、その筋膜の連動は太ももの裏側を通り、骨盤、背中、そして首の後ろから頭のてっぺんに帽子状の筋膜(帽状腱膜)として頭蓋骨に付いています。

頭蓋骨は精神的なストレスや頭を使い過ぎることによる脳の負担によって、緊張して歪んでしまいます。

そのため、頭蓋骨が歪むと筋膜の連動で足底筋膜に負担をかけます。

この様に、足底のアーチ自体が原因でない限りは、どんなに足底だけをアプローチしてもその場は少し改善するだけで暫くすれば再発を繰り返してしまうのです。

必要なのは「なぜ足底に負担がかかっているか?」を見極め、その原因にあわせた的確な施術をすることです。

扇真澄様 接客業

※お客様の感想であり、効果効能を保証するものではありません。

脊柱管狭窄症とヘルニアによる症状が酷く、整形外科で手術を勧められて悩んでいたところ、友人の紹介でO.C.Laboを知りました。

半年ほど通院させて頂き、ストレッチ等の自宅での対処方法を教えていただき、だいぶ症状も改善され、腰の痛みもとれ、向う脛の張りも無くなり、足底筋膜炎の痛みとモートン病の痺れで走れなくなっていたランニングもまた出来るようになりました。

ランニングで故障された方には是非、お勧めしたいと思います。

長谷川公一郎 クリーニング業

※お客様の感想であり、効果効能を保証するものではありません。

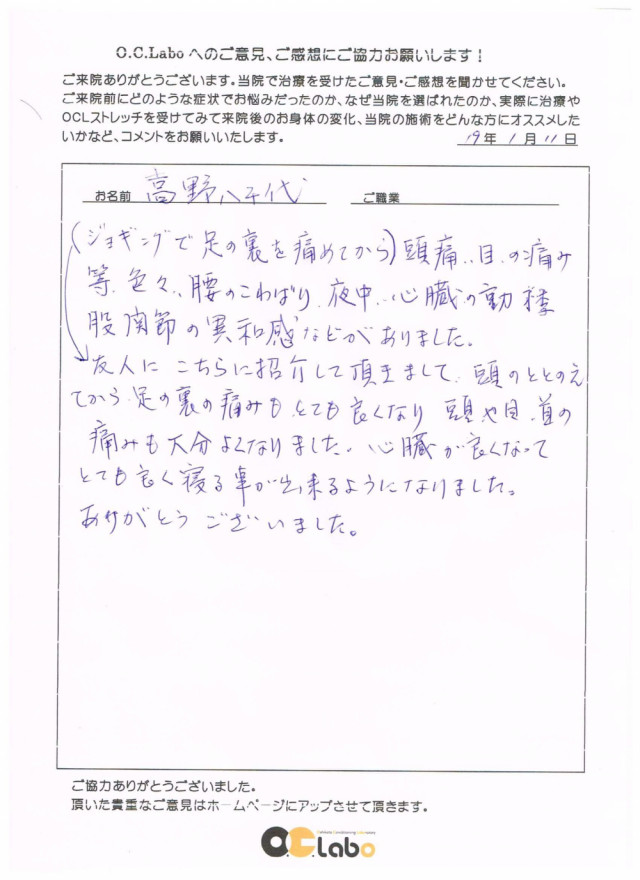

頭痛、目の痛み、腰のこわばり、股関節の違和感、夜中に心臓の動悸がするなど色々な症状がありました。

ジョギングで足の裏を傷めてから友人にこちらを紹介して頂き、頭を整えてもらうと、足の裏の痛みもとても良くなり、頭や目、首の痛みまでだいぶ良くなっただけでなく、心臓まで良くなってとてもよく寝ることが出来るようになりました。

ありがとうございます。

高野八千代様

※お客様の感想であり、効果効能を保証するものではありません。

細かい検査とカウンセリングを行うことで症状の根本原因を的確に見つけ出し、筋肉、筋膜、皮膚、関節、自律神経、脳、内臓、神経、血管、骨膜、ホルモンなど様々なアプローチによってあなたに最適な施術を行うため、1回の施術でお身体の変化を実感して頂けるだけでなく、根本改善までのスピードと効果が違います。

「何度も再発する不調がある」

「どこに行っても改善しない」

「とにかく早く良くなりたい」

などでお悩みの多くの方が来院され、しっかりと結果を出しています。

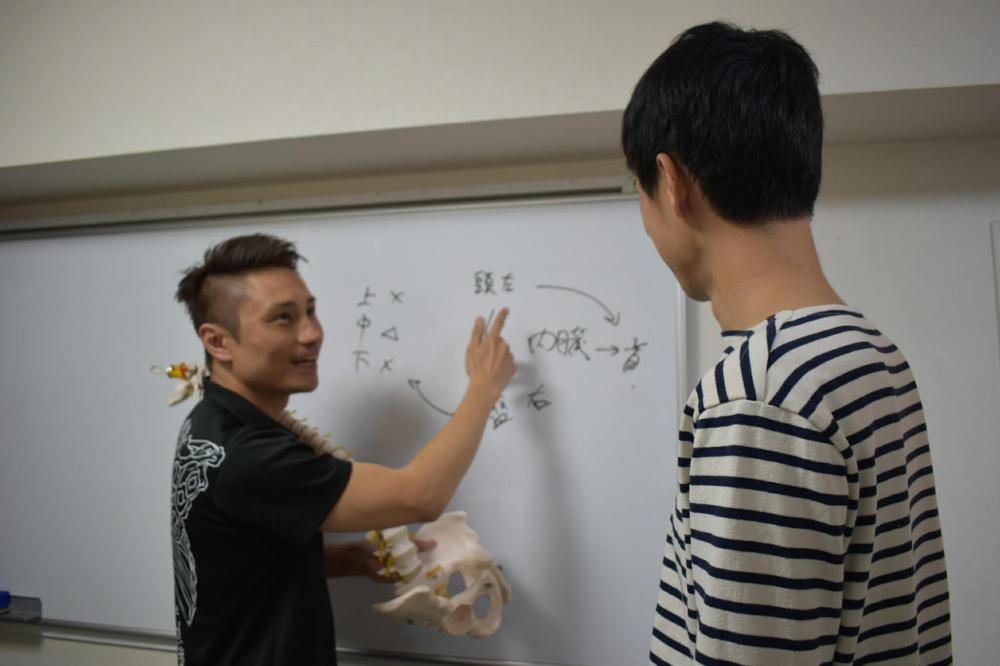

当院では初診時だけでなく来院ごとに毎回、検査とカウンセリングを行います。

検査結果をもとに「こんな使い方してませんか?」「こんなもの食べてませんか?」など、カウンセリングをすることであなたの身体のクセや生活習慣の根本原因を見つけて共有していきます。

そのため、2回目、3回目と来院しカウンセリングと施術の回数を重ねる毎に更に深い原因を見つけ出し、その時のあなたに最善の施術を行う事ができます。

そして、ご自身にもそれを知って頂くことで、練習中や日常生活での注意点がわかるので改善スピードが更に上がるだけでなく、再発を防止できるようになります。

病院や整体で、

「原因不明です」

「特に問題ありません」

「様子を見ましょう」

「使い過ぎです」

「年だからしょうない」

と言われた方やいつまでも整体に通いたくない方も、本当の原因を知ることで根本改善が可能になります。

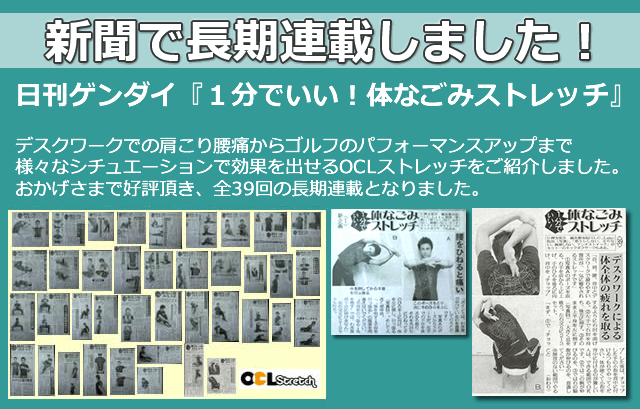

当院の整体を自分自身にできるセルフ整体「OCLストレッチ」をご指導致します。

あなたの身体に合わせたあなた専用のストレッチプログラムを組んでいくことで、より効率的に身体を改善に導くことができます。

いつでもどこでも自分を整体できるので、日常生活で痛みや動きにくさを感じた時にもご自分で改善できるようになり、いつまでも整体に通わなくても良くなります。

「整体を受けても痛みがとれない…」

「動くとまた痛くなる…」

「思い通りに身体が動かない…」

痛みのある部分を揉んだり、歪んだ関節を矯正しても、本当の原因がそこになければ何度整体に通っても、その場しのぎの対応にしかならず、いつまでも痛みやしびれに悩まされたり、何度も同じケガを繰り返してしまいます。

症状改善に必要なのは、しっかりと検査を行いあなたの痛みの根本原因を見極めて的確な施術をすることです。

しかし、たとえ的確な施術をして症状が改善したとしても

「なぜ歪んだか?」

「なぜ痛めたか?」

などの根本原因をあなた自身が知らなければ、改善した後に気付かずにまた歪み痛めてしまいます。

それでは根本改善にはなりません。

本当の意味で問題解決となる「根本改善」をするためには、あなた自身が根本原因を「知る」ことが重要です。

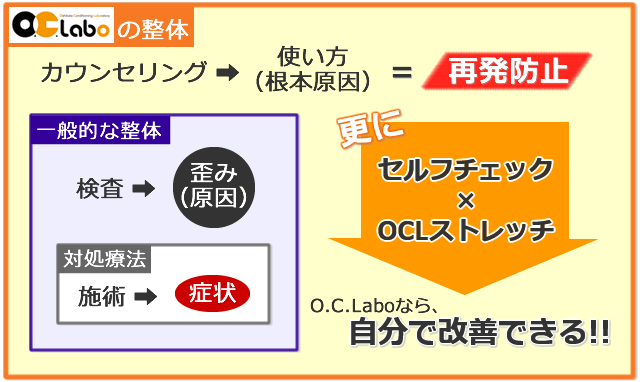

痛みや痺れなどの「症状」に対して、その場所を直接揉むなどの「施術」を行うだけでは、その時は症状が紛れたような気がするけれどすぐにまた症状がでてしまう「対処療法」や「リラクゼーション」になってしまいます。

それに対して、症状が出ている箇所に負担をかける=症状がでる原因(身体の歪み)を検査で見つけて、歪みを整えることで原因から改善するのが一般的な「整体」です。

しかし、そもそも「なぜそこが歪んでしまうのか?」

を見つけないと結局また同じように身体が歪み、同じように負担がかかり症状が再発してしまいます。

一般的な整体を受けた多くの方が

「受けた後はいいけど、しばらくするとまた痛くなる…」

「この痛みと一生付き合っていくのか…」

とお悩みなのは、その歪みの出る根本原因を見つけてアプローチできていないからなのです。

O.C.Laboは検査をもとにカウンセリングを行い、あなたの身体が歪む根本原因(身体の使い方や生活習慣)を一緒に見つけ、的確な施術を行うことで最短で症状を改善できます。

その際、あなた自身にも根本原因を知って頂くことで二度と再発しない「根本改善」ができるようになります。

更に、身体の歪みの検査を自分でできる「セルフチェック」や、セルフ整体「OCLストレッチ」を身に付ければ、歪みを自分で改善できるようにもなります。

そのため「症状がでたら整体に行く…」を繰り返す必要がなくなります。

O.C.Laboは、不調の根本原因をあなた自身が知ることで根本改善ができるだけでなく、その後も自分で不調を改善できるようになる「一生使えるあなたの身体の知識」が身に付く「学べる整体院」です。

この機会にあなたの身体について学んで、痛みなどの不安や不自由から解放された、快適で自由な毎日を送りませんか?

細かい検査とそれに合わせた的確な施術により症状改善に即効性があります。

さらに、正しい身体の使い方を身に付けることでスポーツ障害や慢性症状の再発防止ができるようになります。

ロジカル(論理的)に身体の使い方を理解できるようになるので、

「コーチや先生に言われた事が上手くできない…」

「頑張れば頑張るほど怪我をする…」

などのお悩みを解決するだけでなく、

「今までできていたことが突然できなくなる」などのスランプの改善や、パフォーマンスアップまで可能になります。

など、痛みや不調の改善だけでなく、身体を上手に使いこなしてケガや疲労を予防したい方、パフォーマンスアップしたい方、スタイルアップしたい方にオススメのメニューです。

■次回予約の強要は一切しません

最短で改善に導くためにプロとして最善のご提案は致しますが、あくまでご自身の判断にお任せします。

■回数券などの販売は致しません

ご自身が納得いくペースでご来院頂けるよう、回数券などの販売は致しません。

■完全マンツーマン対応でプライバシーを守ります

完全予約制のマンツーマンの対応ですので、体のお悩みなど他の方に話が聞かれることもありません。

■不安な方は付き添いの方とお越しください

当院のスタッフは男性1名なので、2人きりになるのが不安な方は付き添いの方とご一緒にお越しください。

怪我や不調によって身体が自由に動かないかったり、努力が結果に繋がらないのは本当につらいですよね…

そのせいで、私自身もプロキックボクサーとして活動していた当時は何度も悔しい気持ちを味わいました。

だからこそ、1人でも多くの方にこんな気持ちを味わう事なくスポーツや日常生活を快適に楽しんでもらえる様、20年以上スポーツ整体師として常に本気で向き合い、多くの知識と経験を積み重ねながら、現在も日々勉強と研究を続けています。

もしあなたが、病院や整体院などに行っても改善しない痛みや不調があり、その悩みから解放されて気持ちよくスポーツや日常生活を楽しみたいと本気で思っているのならば、ぜひご連絡ください。

あなたの本気に私も全力で応えます!

今まで感じてきた、努力や練習が報われない「できない悔しさ」を、やればやるほど結果が付いてくる「できる喜び」に変えて、人生をもっと楽しみましょう!

O.C.Labo院長 押方匡介

押方先生は、足の調子はもちろんのこと体の痛い所、些細な違和感や変化を細かく聞いて下さりどういう施術を施したらいいのか、毎回真剣に考えてらして、行くたびにだんだんと足の甲の形が変わってきたんです。

「私の足はこういう形になるんだ!正常な形(キレイなアーチ形)をしてしてる!」と驚きましたし、とても嬉しく思いました!

外反母趾・内反小趾と同時期に足の裏に痛みがでてしまって、本当に痛くて歩くのもびっこを引きながら、走る事も半ばあきらめていたんですけど、行く度に私にあわせた施術の方法を研究して下さっていてそれを受ける度に、額に汗し真剣に私の体や足を治してくれる姿を見てとても有り難く思いました。

自宅や空き時間に出来るストレッチを教えてもらい、今はあんなに辛かった足の痛みから解放されて外反母趾・内反小趾も良くなってきて、何より走る事はもちろん、ジャンプも出来るようになって足へのストレスが減りました!

子育て中なので、子供と一緒に遊ぶことが出来て楽しく過ごしています!

これからも宜しくお願い致します!